探讨‘为什么说本命年犯太岁’的文化渊源与心理影响,结合生肖典籍解析其背后的社会认知与行为逻辑,帮助读者理性看待传统习俗。

本命年犯太岁的文化起源与民俗基础

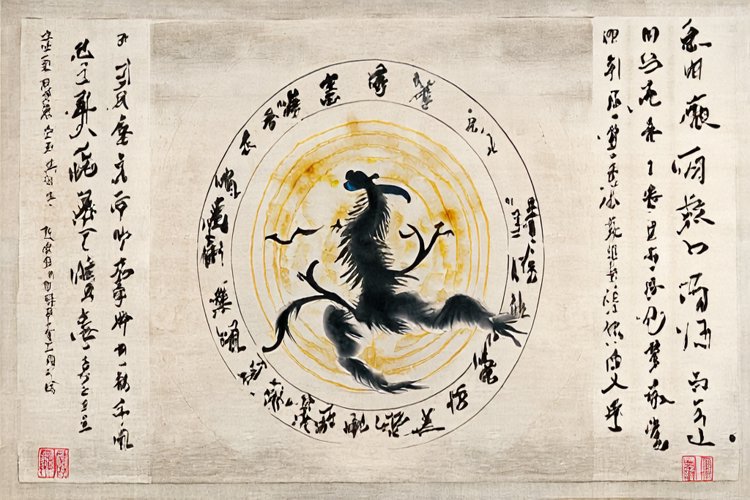

“为什么说本命年犯太岁”这一说法根植于中国传统干支纪年体系与民间信仰。根据《协纪辨方书》记载,太岁是主宰流年吉凶的神煞之一,每年轮值一位,而当个人生肖与当年地支相同,即为‘值太岁’,俗称‘犯太岁’。这种观念在汉代已有雏形,至唐宋时期逐渐普及。从社会心理学角度看,人们倾向于将重大生活变故归因于可识别的外部象征,因此本命年成为情绪投射的载体。现代研究指出,此类民俗反映了古人对时间周期的敬畏,而非绝对命运判定,理解这一点有助于我们更理性地看待‘本命年不顺’的说法。

生肖典籍中的理论依据与象征意义

深入探究‘为什么说本命年犯太岁’,需参考《渊海子平》《三命通会》等传统命理文献。这些典籍认为,人的出生年份与天干地支相配,形成独特的命局结构。当大运或流年与命主生肖产生冲、刑、害、破等关系时,称为‘犯太岁’,其中‘值太岁’最为常见。例如,《三命通会》提到:‘太岁者,众煞之主’,强调其影响力。但这并不意味着必然灾祸,而是提示该年易生变动。当代学者解读认为,这实为一种风险预警机制,提醒个体在关键年份加强自我调适与规划,从而降低不确定性带来的冲击,体现传统文化中‘居安思危’的智慧。

心理暗示与现实行为的交互影响

从心理学角度分析‘为什么说本命年犯太岁’,可发现认知偏差在其中扮演重要角色。当个体相信本命年不利时,容易陷入‘自我实现预言’——因担忧而过度谨慎或焦虑,反而影响决策质量与人际关系。研究表明,负面预期可能导致免疫力下降、工作效率降低等生理心理反应。反之,若以积极心态面对,将本命年视为成长契机,则可能激发潜能。因此,‘犯太岁’更多是一种文化心理现象。通过正念训练、目标设定等方式,可以有效转化焦虑为动力,真正实现‘化险为夷’,这也正是现代人对待传统习俗应有的科学态度。

现代视角下的理性应对策略

面对‘为什么说本命年犯太岁’的疑问,现代社会提倡以文化理解代替盲目遵循。与其纠结于是否‘冲撞太岁’,不如关注实际生活管理。例如,在财务管理上避免高风险投资,在健康管理上定期体检,在人际交往中保持沟通顺畅。同时,可通过学习传统文化知识增强文化认同感,如阅读《周易》《黄帝内经》中关于节律与养生的内容,提升内在稳定性。最终,‘犯太岁’不应成为束缚自我的标签,而应作为反思与调整的契机。用理性与行动代替恐惧,才是真正意义上的‘化解’之道,也体现了中华文明‘天人合一’思想的现代价值。